(果壳网)

â€œé‚£æˆ‘ä¹Ÿæ‰¾ä¸€äº›ä¾ ä¹‰çš„äº‹æƒ…åšåšã€‚â€

ä¸é¹ç¬‘é“:“那åªæ˜¯æ€å‡ ä¸ªå‰ªå¾„çš„æ¯›è´¼ï¼Œé™¤å‡ ä¸ªæ¶éœ¸è€Œå·²ï¼Œä¹Ÿä¸è§å¾—能æˆå°±å¤šå¤§çš„ç››å。â€

— å¤é¾™ï¼Œã€Šåœ†æœˆå¼¯åˆ€ã€‹

网上已ç»æœ‰å¤ªå¤šå…³äºŽæ€Žä¹ˆå¢žåŠ å¾®åšç²‰ä¸æ•°ï¼Œä»¥åŠæ€Žæ ·è®©æˆ‘们å‘çš„å¾®åšèŽ·å¾—更多转å‘的建议了。我们并ä¸çŸ¥é“这些建议是å¦æœ‰æ•ˆï¼Œå› 为它们大都是建立在个人感觉上,而缺ä¹çœŸæ£æœ‰è¯´æœåŠ›çš„è¯æ®ã€‚实际上微åšæ˜¯ä¸€ä¸ªéžå¸¸é€‚åˆè¿›è¡Œæ•°æ®åˆ†æžçš„东西,所以想谈微åšå¿ƒå¾—ï¼Œä½ å¾—ç”¨æ•°æ®è¯´è¯ã€‚

我的å°æ•°æ®

从今年8月24日开始,我åƒä¸ªè‡ªæ‹è€…ä¸€æ ·ï¼Œæ¯å¤©éƒ½çœ‹çœ‹è‡ªå·±çš„粉ä¸æ•°æ¶¨äº†å¤šå°‘ — 我ä¸ä½†çœ‹ï¼Œè€Œä¸”还顺手把数å—记录了下æ¥ã€‚è¿™æ ·åš æŒåˆ°å†™ä½œæ¤æ–‡ä¸€å…±è¿‡åŽ»äº†86天,就得到了一个个人微åšçš„粉ä¸æ•°æˆé•¿è¿‡ç¨‹ã€‚这个数æ®çš„å¯è´µä¹‹å¤„并ä¸åœ¨äºŽå®ƒæ˜¯äººå·¥æµ‹é‡çš„ï¼Œè€Œåœ¨äºŽå®ƒæ˜¯ç‹¬ä¸€æ— äºŒçš„ï¼šç”±äºŽä¸ç®¡æ˜¯æ–°æµªå¾®åšè¿˜æ˜¯Twitter都ä¸è®°å½•ï¼Œæˆ–者至少是ä¸æ供,“关注â€è¿™ä¸ªåŠ¨ä½œçš„å‘生时间,现有的任何微åšå¤§æ•°æ®ç ”究都没有精确的粉ä¸æ•°éšæ—¶é—´å˜åŒ–记录。å¯ä»¥è¯´å¦‚果能得到更多åƒè¿™æ ·çš„æ•°æ®ï¼Œæˆ‘们完全å¯ä»¥å†™ä¸€ç¯‡åƒæœ¬æ–‡åŽé¢è¦ä»‹ç»çš„é‚£ä¸¤ç¯‡ä¸€æ ·é‡è¦çš„论文。

下é¢è¿™å¼ 图就是我在这86天ä¸ç²‰ä¸çš„增长情况。上图是总的粉ä¸æ•°ï¼Œä¸‹å›¾æ˜¯æ¯å¤©å¢žåŠ 的粉ä¸æ•°ã€‚

我曾ç»è®¾æƒ³ï¼Œä¸€ä¸ªäººçš„粉ä¸åº”è¯¥æ˜¯æŒ‡æ•°å¢žé•¿çš„ï¼šå…³æ³¨ä½ çš„äººè¶Šå¤šï¼Œä½ çš„å½±å“力就越大,那么就会使得有更多人æ¥å…³æ³¨ä½ ã€‚è¿™æ ·çš„å¾®åˆ†æ–¹ç¨‹æ˜¯ df/dt = cf,所以 f = e^(ct)。然而实际上的增长å´å¤§è‡´æ˜¯çº¿æ€§çš„,df/dt=常数ï¼é™¤äº†å‡ 次çªç„¶çˆ†å‘之外,我大概æ¯å¤©å¢žåŠ 10个粉ä¸ã€‚图ä¸ç”¨æ•°å—æ ‡è®°äº†å››ä¸ªçªç„¶å¢žé•¿äº‹ä»¶ï¼Œå…¶ä¸9月15日和10月22日这两次比较大。ä¸ç®—çªå‘事件,我的增长速度相当稳定:图ä¸ä¸¤æ®µè¿‘似直线ä¸ï¼Œç¬¬ä¸€æ®µå¹³å‡æ¯å¤©å¢žåŠ 粉ä¸9.2个,第二段平å‡æ¯å¤©10.5个,这还包括了(2)和(3)两次å°è·³è·ƒã€‚如果真有指数增长,那么其或者å‘生在账户开通的åˆæœŸï¼Œæˆ–者è¦ç‰åˆ°è´¦æˆ·å·²ç»ç›¸å½“有知å度之åŽï¼Œæˆ–者本身是个æžå¤§å°ºåº¦çš„现象难以在这么çŸçš„时间内表现。

æ‰€ä»¥å¦‚æžœä½ è®¤ä¸ºå¢žåŠ ç²‰ä¸çš„最好办法是多å‘好的微åšï¼Œä½ å¯èƒ½ä¼šæ„Ÿåˆ°å¤±æœ›ã€‚事实是åªæœ‰å‡ºçŽ°çˆ†å‘事件æ‰èƒ½è®©ä½ 的粉ä¸æ•°ä¸Šä¸ªå°é˜¶ã€‚在图ä¸æ ‡è®°çš„四个爆å‘事件ä¸ï¼š

(1)是我在果壳网å‘了“弱è”系的强度â€è¿™ç¯‡æ–‡ç« 。我9月15日的相关微åšè¢«è½¬å‘超过一åƒæ¬¡ï¼Œè€Œæ›´é‡è¦çš„是 @果壳网(粉ä¸60万)在微åšå¯¹æ¤æ–‡è¿›è¡Œäº†ä»‹ç»ï¼Œç»“果是一天之内增长了300多个粉ä¸ã€‚

(2)这个å°æ³¢åŠ¨å‘生在9月23日,而我从9月16日到24日间一æ¡å¾®åšéƒ½æ²¡å‘过。我ä¸çŸ¥é“è¿™æ˜¯ä»€ä¹ˆåŽŸå› ï¼Œå¾ˆå¯èƒ½æ˜¯ï¼ˆ1)的一个余波。

(3)是我在åšå®¢å‘了《一个关于转世的æµè¡Œç—…å¦ç ”究》一文。从粉ä¸çš„增长情况æ¥çœ‹è¿™ç¯‡æ–‡ç« çš„å½±å“力ä¸å¤§ã€‚æ¤åŽåœ¨ã€Šä¸Šæµ·ä¹¦è¯„》å‘表《四万年æ¥è°è‘—å²ã€‹ï¼Œä»ç„¶æ²¡æœ‰å¸¦æ¥å¤šå°‘粉ä¸ã€‚

(4)是å”é“山( @cnsns 粉ä¸3万多)在微åšå¯¹æˆ‘进行了推è,而这æ¡æŽ¨èåˆè¢« @ç»çº¬å¼ 颖(粉ä¸342万)转å‘,导致粉ä¸æ•°åœ¨33åˆ†é’Ÿå†…å¢žåŠ äº†321ä¸ªï¼Œä¸¤å¤©å¢žåŠ äº†800多。

我在三个月内å‘了大概上百æ¡å¾®åšã€‚å‘å¾®è–„å¯¹å½“å¤©å¢žåŠ ç²‰ä¸æœ‰ä¸€å®šçš„å½±å“,但是在ç»å¤§å¤šæ•°æƒ…况下ä¸ä¼šå¸¦æ¥ä»€ä¹ˆçˆ†å‘。由æ¤å¯è§å¢žåŠ å¾®åšç²‰ä¸æ•°çš„æœ€å¥½åŠžæ ¹æœ¬ä¸æ˜¯å‘å¾®åšï¼Œè¿˜ä¸å¦‚å°‘å‘å‡ æ¡å¾®åšå†™ç¯‡æ£ç»æ–‡ç« 。但最有效的办法还ä¸æ˜¯å†™æ–‡ç« ,而是被大V推è。这里没有记录到的是在我微åšè´¦å·å»ºç«‹çš„åˆæœŸä¹Ÿæ›¾æœ‰è¿‡ä¸€æ¬¡çˆ†å‘,是@土摩托(粉ä¸14万)和æ¾é¼ 科å¦ä¼šæˆå‘˜ç‰ç§‘å¦ä½œè€…的推è导致。

å人的大数æ®

没有多少人会åƒæˆ‘ä¸€æ ·æ¯å¤©è®°å½•è‡ªå·±çš„粉ä¸æ•°ï¼Œè¿™ä½¿å¾—å¤§è§„æ¨¡ç ”ç©¶å¾®åšè´¦æˆ·çš„æˆé•¿è¿‡ç¨‹éžå¸¸å›°éš¾ã€‚但是å¡è€åŸºæ¢…隆大å¦å’Œå¾®è½¯çš„ç ”ç©¶äººå‘˜ä»ç„¶æƒ³äº†ä¸€ä¸ªæ²¡æœ‰åŠžæ³•çš„办法。 Twitter跟新浪微åšä¸€æ ·ï¼Œè™½ç„¶ä¸è®°å½•æ¯ä¸ªâ€œå…³æ³¨åŠ¨ä½œâ€çš„å‘ç”Ÿæ—¶é—´ï¼Œä½†æ˜¯å®ƒæŠŠä½ æ‰€æœ‰çš„ç²‰ä¸æŒ‰ç…§å…³æ³¨ä½ çš„å…ˆåŽé¡ºåºæŽ’列。åŒæ—¶ï¼ŒTwitter还æä¾›æ¯ä¸ªè´¦å·çš„é¦–æ¬¡æ³¨å†Œæ—¶é—´ã€‚è¿™æ ·å¯¹å…¶ä¸ä»»ä½•ä¸€ä¸ªç²‰ä¸ï¼Œç ”究人员找到他的注册时间,并且找到在他之å‰å…³æ³¨ä½ 的所有粉ä¸çš„注册时间,然åŽæŠŠæ‰€æœ‰è¿™äº›æ—¶é—´ä¸æœ€æ™šçš„那个,就当æˆä»–这次关注å‘生的时间。å¯ä»¥æƒ³è±¡è¿™æ˜¯ä¸€ä¸ªéžå¸¸ä¸ç²¾ç¡®çš„估计,但åªè¦æ•°æ®é‡è¶³å¤Ÿå¤§ï¼Œä»ç„¶æ˜¯å¯ä»¥æŽ¥å—的。

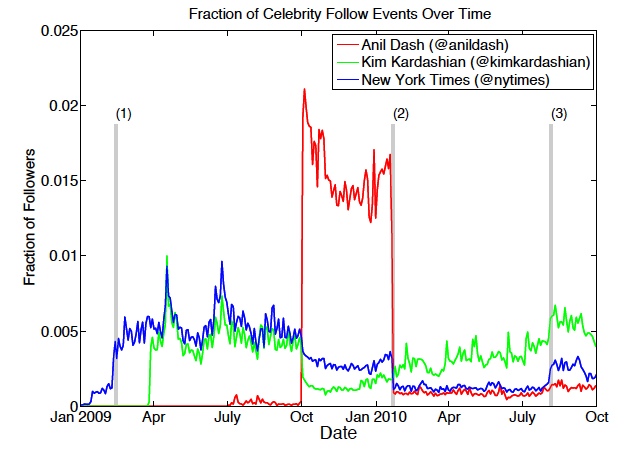

è¿™ç¯‡æ–‡ç« å‘现,哪怕对于具有相当é‡çº§çš„å人æ¥è¯´ï¼Œâ€œè¢«æŽ¨èâ€ä»ç„¶æ˜¯æœ€é‡è¦çš„增长粉ä¸åŠžæ³•ã€‚下é¢è¿™å¼ 图表现了技术åšå®¢Anil Dash,娱ä¹ç•Œå¥³æ˜ŸKim Kardashian 和纽约时报的 Twitter 账户被关注的时间曲线。他们粉ä¸çš„增长充满了çªå˜ï¼Œè€Œå…¶ä¸æœ€å¤§çš„å‡ æ¬¡çªå˜ï¼Œæ£æ˜¯å› 为Twitter对他们进行了系统推è。

图ä¸äº‹ä»¶ï¼ˆ1)是Twitter引入了一个系统推èåå•ï¼Œè€Œçº½çº¦æ—¶æŠ¥åœ¨è¿™å¼ åå•ä¸Šã€‚我们看到这个åå•ä¸€å‡ºæ¥ï¼Œçº½çº¦æ—¶æŠ¥æ¯å¤©å¢žåŠ 的粉ä¸æ•°ç«‹å³æå‡äº†ä¸€ä¸ªå±‚次。到2009å¹´4月,Kardashianä¹Ÿè¢«åŠ å…¥åˆ°è¿™ä»½åå•ä¹‹ä¸ï¼ŒäºŽæ˜¯å¥¹çš„粉ä¸æ•°ä¹Ÿå¼€å§‹æš´æ¶¨ã€‚没进推èåå•ä¹‹å‰ï¼ŒDash 的粉ä¸æ•°æ¯å¤©å¢žåŠ 50个,ç‰åˆ°åæœˆä»½è¢«åŠ è¿›æŽ¨èåå•ä¹‹åŽï¼Œä»–的粉ä¸æ•°æ¯å¤©å¢žåŠ 2500个ï¼ä¸€ä¸ªæœ‰æ„æ€çš„现象是Dashè¿›æ¥ä¹‹åŽçº½çº¦æ—¶æŠ¥å’Œ Kardashiançš„æˆé•¿å¼€å§‹æ”¾ç¼“ï¼Œç ”ç©¶è€…ä¹Ÿä¸ç¡®å®šè¿™æ˜¯æ€Žä¹ˆå›žäº‹ã€‚æ ¹æ®åŽé¢çš„å˜åŒ–推æ–,对纽约时报æ¥è¯´ï¼Œå¾ˆå¯èƒ½æ˜¯å› 为Twitter在å月份扩大了推èåå•ä¸Šçš„人数,使得它的é‡è¦æ€§è¢«ç¨€é‡Šã€‚而对Kardashianæ¥è¯´ï¼Œåˆ™å¯èƒ½æ˜¯å¥¹è¢«ä»ŽæŽ¨èåå•ä¸Šç§»é™¤äº†ã€‚

事件(2)是Twitter改å˜äº†æŽ¨èæ–¹å¼ï¼ŒæŠŠæŽ¨èè´¦æˆ·åˆ†ç±»ï¼Œè®©ç”¨æˆ·è‡ªå·±æ ¹æ®å…´è¶£é€‰æ‹©ã€‚这个å˜åŒ–对Dash和纽约时报带æ¥äº†ä¸€ä¸ªæ‰“击,二者æ¯å¤©å¢žåŠ 粉ä¸æ•°éƒ½æ˜¾è‘—å‡å°‘。但Kardashianå› ä¸ºæ—©å·²ä¸åœ¨æŽ¨èåå•ä¸Šï¼Œå¥¹çš„æˆé•¿æ²¡æœ‰å—到影å“,ä»ç„¶é€æ¥å¢žåŠ ,甚至有点指数增长的æ„æ€ã€‚

事件(3)是Twitterå†æ¬¡æ”¹å˜æŽ¨èæ–¹å¼ï¼Œå˜æˆæ ¹æ®æ¯ä¸ªç”¨æˆ·çš„兴趣æ¥å®šåˆ¶æŽ¨è。这一次纽约时报和Kardashian都å—益了,而Dashå—到的刺激ä¸å¤§ï¼Œä»ç„¶ç»´æŒåœ¨å·®ä¸å¤šæ¯å¤©å¢žåŠ 200个粉ä¸ã€‚

ä»…ä»Žè¿™å¼ å›¾è€Œè®ºï¼Œç³»ç»ŸæŽ¨è的作用实在是太大了。技术åšå®¢Dash和纽约时报的粉ä¸å¢žé•¿å‡ 乎完全由系统决定,åªæœ‰åƒKardashianè¿™æ ·çš„å¥³æ˜Žæ˜Ÿæ‰èƒ½è·‘出一段ä¸é¡¾å¤§ç›˜çš„强势增长 – æ®è¯´è¯·å¥¹å‘一æ¡å¹¿å‘Šå¾®åšçš„ä»·æ ¼æ˜¯ä¸€ä¸‡ç¾Žå…ƒã€‚é‚£ä¹ˆè¿™äº›æ˜Žæ˜Ÿä»¬çš„å¢žé•¿åˆæ˜¯é 什么呢?得看下é¢è¿™å¼ 图:

åƒOprah Winfreyè¿™æ ·çš„å¤§ä½¬ä¸€åœ¨Twitter现身(事件1),马上就有了众多粉ä¸ï¼Œä½†æ˜¯æœ€åˆçš„高潮之åŽåŠ 粉的速度å´è¶Šæ¥è¶Šæ”¾ç¼“,å˜æˆè·ŸAshton Kutcherå·®ä¸å¤šçš„趋势。真æ£èƒ½åšåˆ°åŠ 粉速度越æ¥è¶Šå¿«ï¼Œå¥½åƒæŒ‡æ•°å¢žé•¿ä¸€æ ·çš„是 Lady Gaga å’Œ Justin Bieber è¿™æ ·çš„å¶åƒæ´¾ï¼é‚£ä¹ˆä»–ä»¬æ˜¯æ€Žä¹ˆåŠ ç²‰çš„å‘¢ï¼Ÿéš¾é“æ˜¯å› ä¸ºä»–ä»¬å‘出了很好的微åšä¹ˆï¼Ÿå½“然ä¸æ˜¯ã€‚

这两人的粉ä¸æˆé•¿ï¼Œæ˜¯ä»–们在现实生活ä¸äº‹ä¸šæˆé•¿çš„å应。Justin Bieber 在2009å¹´åˆè¿˜æ˜¯ä¸ªæ— å之辈,Lady Gaga 也是2010年以åŽæ‰çœŸæ£å¤§çº¢å¤§ç´«ã€‚我们看 Lady Gaga çš„å‡ ä¸ªå…³é”®äº‹ä»¶ï¼Œï¼ˆ2)是她得了MTV的音ä¹å¥–,(3)是她å‚演了艾美奖,(4)是她出了新MV “Telephoneâ€ã€‚图ä¸äº‹ä»¶ï¼ˆ5)很有æ„æ€ï¼Œæ˜¯æ˜Ž 星Soulja Boyçªç„¶åˆ 除自己原有的Twitterè´¦å·åˆå»ºäº†ä¸ªæ–°çš„,粉ä¸ä»¬å¿™ç€å…³æ³¨ä»–çš„æ–°è´¦å·ï¼Œä¸€æ—¶ä¹‹é—´äº§ç”Ÿäº†å¤§é‡çš„å…³æ³¨åŠ¨ä½œï¼Œä»¥è‡³äºŽæˆ‘ä»¬å›¾ä¸Šè¿™å‡ ä½æ˜Žæ˜Ÿçš„ relative popularity 都被抢了风头。

è¿™æ ·çœ‹æ¥éžå¸¸æ˜Žæ˜¾ï¼Œå“ªæ€•æ˜¯å¯¹å人而言,也是系统推è的力é‡æœ€å¼ºï¼Œå…¶æ¬¡åˆ™æ˜¯çœ‹ä½ 在真实世界干了什么。明星们微åšç²‰ä¸çš„å˜åŒ–很å¯èƒ½ä¸Žä»–们å‘什么微åšå…³ç³»ä¸å¤§ã€‚在新浪微åšå§šæ™¨ï¼ˆçŽ°åœ¨æ˜¯è°¢å¨œï¼‰çš„粉ä¸æœ€å¤šï¼Œé‰´äºŽå¥¹ä»¬å¯èƒ½æœªå¿…是ä¸å›½æœ€ç«çš„女明星,我们å¯ä»¥æŽ¨æµ‹æ˜¯æ–°æµªçš„推è帮了大忙。

而对于我们这帮普通人æ¥è¯´ï¼Œæ—¢æ²¡æœºä¼šè¢«ç³»ç»Ÿçœ‹ä¸ŠæŽ¨è,也没机会在真实世界兴风作浪,想è¦æ¶¨ç²‰ä¸ä¹Ÿè®¸åªèƒ½é å‘å‡ æ¡æœ‰æ„æ€çš„å¾®åšã€‚我们期待这些微åšèƒ½è¢«å¹¿æ³›è½¬å‘ï¼Œå› ä¸ºåªæœ‰è¿™æ ·æ‰èƒ½è¢«æ›´å¤šäººçœ‹åˆ°ï¼Œä¹ƒè‡³å˜æˆæ–°ç²‰ä¸ã€‚ä½†æ˜¯æ€Žæ ·èŽ·å¾—æ›´å¤šè½¬å‘?更é‡è¦çš„是,转å‘真有用么?

有关转å‘çš„æ•°æ®

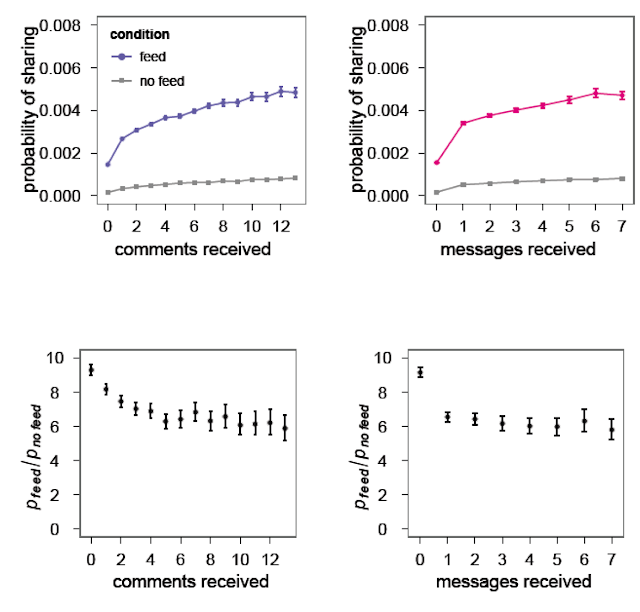

Palo Alto Research Center çš„å‡ ä½ç ”ç©¶è€…ä¸“é—¨ç ”ç©¶äº†Twitter上的转å‘。我们设想一æ¡å¾®åšè¢«è½¬å‘çš„å¹³å‡æ¬¡æ•°åº”è¯¥è·Ÿä¸¤ä¸ªå› ç´ æœ‰å…³ï¼šå¾®åšæœ¬èº«çš„内容,以åŠå‘帖者的粉ä¸æ•°ã€‚粉ä¸æ•°å®¹æ˜“测é‡ï¼Œå¯æ˜¯å¾®åšå†…容好å很难测é‡ï¼Œè¿™é¡¹ç ”究åªèƒ½é‡‡ç”¨æœ€ç®€å•çš„办法。

一个办法是看微åšä¸æ˜¯å¦åŒ…å«ç½‘å€é“¾æŽ¥ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯URL。包å«URLçš„å¾®åšè‡³å°‘言之有物,总比å‘æ¡åœ¨å“ªåƒçš„é¥çš„状æ€æœ‰å¯è¯»æ€§ã€‚è¿™ä¸ªç ”ç©¶æ€»å…±ç»Ÿè®¡äº†7400万æ¡å¾®åšï¼ˆå¯¹ Twitter æ¥è¯´è¿™å«tweets),统计å‘现全部tweetä¸æœ‰21.1%包å«URL,而那些纯转å‘çš„tweetä¸åˆ™æœ‰28.4%å«URL。这个结果似乎ä¸æ€Žä¹ˆæ˜Žæ˜¾ï¼Œä½†æ¤æ–‡å¼•ç”¨çš„å¦ä¸€é¡¹ç ”究的两个数å—则分别是18.96%å’Œ56.69%。ä¸è®ºå¦‚何,介ç»ä¸€ä¸ªä»Žåˆ«å¤„看到的信æ¯çš„ç¡®èƒ½å¤Ÿå¢žåŠ å¾®åšçš„转å‘å‡ çŽ‡ã€‚

获得更多转å‘çš„å¦ä¸€ä¸ªåŠžæ³•æ˜¯å‚与è¯é¢˜ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯ç”¨ä¸¤ä¸ªâ€œ#â€å·æŠŠå¾®åšä¸ä¸€æ®µç±»ä¼¼äºŽæ ‡é¢˜çš„è¯æ‹¬èµ·æ¥ï¼Œç§°ä¸ºhashtagï¼Œè¿™æ ·åˆ«äººåªè¦ç‚¹å‡»è¿™æ®µè¯å°±èƒ½æ‰¾åˆ°æ‰€æœ‰å†™äº†è¿™æ®µè¯çš„å¾®åšã€‚统计表明全部tweetä¸çš„10.1%å«æœ‰hashtag,而那些转å‘çš„tweetå«hashtag的比例则是20.8%。

这两个数æ®éƒ½å¹³æ·¡æ— 奇,完全符åˆæˆ‘们的预期。我们真æ£æƒ³å‘的是那ç§ä¸€å‡ºæ¥å°±è¢«è¿…é€Ÿå¹¿ä¸ºä¼ æ’ï¼Œä¹ƒè‡³ä¸€å±‚ä¸€å±‚ä¼ å‡ºåŽ»å¼•å‘爆炸å¼å¢žé•¿çš„å¾®åšã€‚但æ£å¦‚我以å‰æ›¾ç»åœ¨ã€Šåˆ«ç”¨â€œå¸¸è¯†â€ç†è§£å¤æ‚世界》ä¸ä»‹ç»è¿‡çš„é‚£æ ·ï¼Œå¼•å‘è¿™ç§â€œtwitter瀑布â€å…·æœ‰æžå¤§çš„å¶ç„¶æ€§ï¼Œå°±ç®—是粉ä¸ä¼—多的牛人也未必能ç»å¸¸åšåˆ°ã€‚

è¿™é¡¹ç ”ç©¶å¹¶æ²¡æœ‰æ˜Žç¡®æŒ‡å‡ºï¼Œä½†æ˜¯æ®æˆ‘观察更为关键的一个事实是,å¶å°”å‘å‡ æ¡è¢«å¹¿ä¸ºè½¬å‘çš„å¾®åšå¹¶ä¸èƒ½ç»™ä½ æ˜¾è‘—å¢žåŠ å¤šå°‘ç²‰ä¸ã€‚@Yaoyao521 今年四月å‘了一æ¡å…³äºŽå‡ºç§Ÿè½¦å¸æœºä¸æ”¶ç›²äººè½¦è´¹çš„å¾®åšï¼Œå…¶è®²äº†ä¸€ä¸ªå¾ˆå¥½çš„æ£èƒ½é‡æ•…事,被转å‘次数超过一万三åƒï¼Œç”šè‡³è¿˜è¢«åª’体报é“。作者目å‰ä¸ºæ¢ä¸€å…±å‘过五åƒå¤šæ¡å¾®åšã€‚å¯æ˜¯å¥¹çš„粉ä¸ä»ç„¶åªæœ‰3608个。åƒè¿™æ ·çš„例å并ä¸ç½•è§ï¼Œæˆ‘ç»å¸¸ä¸€çœ‹åˆ°è¢«å¹¿ä¸ºè½¬å‘çš„å¾®åšå°±å¿ä¸ä½åŽ»çœ‹çœ‹åšä¸»æœ‰å¤šå°‘粉ä¸ï¼Œå¾ˆå¤šæƒ…况下并ä¸å¤šã€‚æ¢å¥è¯è¯´ï¼Œé™¤éžä½ 能æŒç»ä¸æ–地å‘高质é‡å¾®åšï¼Œè¯æ˜Žè‡ªå·±æ˜¯é 能力而ä¸æ˜¯è¿æ°”,粉ä¸æ‰ä¼šå› 转å‘è€Œå¢žåŠ ã€‚

é‚£ä¹ˆæœ‰å¤šå°‘è¿™æ ·çš„äººç‰©å‘¢ï¼Ÿè‚¯å®šéžå¸¸å°‘。下é¢è¿™å¼ 图是7400万æ¡tweetsè¿™ä¸ªç ”ç©¶ç»Ÿè®¡å‡ºæ¥çš„转å‘数跟粉ä¸æ•°çš„å…³ç³»ã€‚äºŒè€…å‡ ä¹Žå°±æ˜¯ä¸ªçº¿æ€§å…³ç³»ï¼ä¸€ä¸ªæœ‰äº”åƒç²‰ä¸çš„人,和一个有一åƒç²‰ä¸çš„人,å‰è€…å‘一æ¡å¾®åšçš„å¹³å‡è¢«è½¬å‘次数差ä¸å¤šæ˜¯åŽè€…的五å€ã€‚这说明平å‡è€Œè¨€ï¼Œé‚£äº›ç²‰ä¸å¤šçš„人å‘çš„å¾®åšè´¨é‡å¹¶ä¸æ¯”粉ä¸å°‘çš„äººæ›´é«˜ï¼Œä»–ä»¬ä»…ä»…å› ä¸ºç²‰ä¸å¤šè€ŒèŽ·å¾—更多转å‘ï¼è¿™ä¸ªç»Ÿè®¡è¿˜è¡¨æ˜Žå¹³å‡æ¯ä¸€åƒç²‰ä¸å¸¦æ¥çš„转å‘数是æ¯æ¡å¾®åš1.5次。

有人认为多å‘å¾®åšå¯ä»¥æ¶¨ç²‰ä¸ï¼Œæœ‰äººè®¤ä¸ºå¾®åšè´µç²¾ä¸è´µå¤šï¼Œè€Œè¿™é¡¹ç ”ç©¶å‘Šè¯‰æˆ‘ä»¬çš„æ˜¯ä½ çš„è½¬å‘å‡ çŽ‡è·Ÿä½ å‘å¾®åšçš„å¤šå°‘æ ¹æœ¬æ²¡å…³ç³»ã€‚ä¸‹å›¾æ˜¯è¢«è½¬å‘å‡ çŽ‡ä¸Žæ¤å‰æ‰€å‘过微åšæ€»æ•°çš„关系:

如图所示,ä¸ç®¡ä½ å·²ç»å‘过500æ¡è¿˜æ˜¯5000æ¡ï¼Œä½ 下一æ¡å¾®åšè¢«è½¬å‘çš„å‡ çŽ‡ï¼Œå¹³å‡è€Œè¨€ï¼Œéƒ½æ˜¯å·®ä¸å¤šä¸€æ¬¡ã€‚由于平å‡ä¸‹æ¥å‘的频率高的人肯定累积æ¡æ•°ä¹Ÿå¤šï¼Œè¿™ä¸ªç»“果说明å‘微薄频率完全ä¸å½±å“被转å‘å‡ çŽ‡ï¼Œå› æ¤ä¹Ÿå°±ä¸å½±å“通过被转å‘而涨粉ä¸ã€‚

议论

总而言之,逆天é 系统,å人é 事件,普通人没事件åªèƒ½é 推è,没人推è则é 转å‘,而转å‘é 内容。以上获得粉ä¸æ‰‹æ®µçš„有效性是直线下é™çš„,åŽé¢çš„远远ä¸å¦‚å‰é¢ã€‚è€Œæœ€æ²¡ç”¨çš„ï¼Œåˆ™æ˜¯ä½ æ‰€å‘å¾®åšçš„æ•°é‡ã€‚这些性质说明我们之所以会关注æŸä¸ªäººç‰©ï¼Œåœ¨å¤§å¤šæ•°æƒ…å†µä¸‹æ˜¯å› ä¸ºå¯¹è¿™ä¸ªäººæœ¬èº«çš„å…³æ³¨ï¼Œè€Œç»ä¸åªæ˜¯æƒ³çœ‹ä»–å‘些什么。

本文åªè®¨è®ºäº†ä¸ªäººç»¼åˆå¾®åšï¼Œä»¥ä¸Šæ‰€æœ‰åˆ†æžæœªå¿…适用于å„ç§ä¸“业微åšï¼Œæ¯”如专门æœé›†ç¬‘è¯çš„å¾®åšã€‚也许åªå‘æŸä¸€æ–¹é¢å†…容的账å·æ›´å®¹æ˜“获得粉ä¸ï¼Œå› ä¸ºåˆ«äººå¯¹ä½ çš„å†…å®¹æœ‰å›ºå®šçš„æœŸå¾…ã€‚è¿™ç§è´¦å·å¯¹è¯»çš„人æ¥è¯´è™½ç„¶å¾ˆé‡è¦ï¼Œå¯¹å†™çš„人æ¥è¯´å´æœªå¿…有多大ä¹è¶£ï¼Œç›¸å½“于是微åšä¸–界里的NPC。

想涨粉ä¸ï¼ŸåŠŸå¤«åœ¨å¾®åšä¹‹å¤–。也许对大多数人æ¥è¯´æƒ³é€šè¿‡å‘å¾®åšæ¶¨ç²‰ä¸å…¶å®žæ˜¯ä¸ªç¥žè¯ã€‚本文的最åŽå¿ 告是干脆别计较什么粉ä¸æ•°ã€‚也许我们用微åšçš„真æ£ä¹è¶£ä¸æ˜¯çœ‹ç²‰ä¸æ¶¨äº†å¤šå°‘,而是说è¯ç—›å¿«ï¼

—–

æœ¬æ–‡é‡‡ç”¨çš„ä¸¤é¡¹ç ”ç©¶éƒ½æ˜¯é’ˆå¯¹Twitter的,我并ä¸çŸ¥é“è¿™äº›ç ”ç©¶æ˜¯å¦ç¬¦åˆä¸å›½å›½æƒ…。一个有æ„æ€çš„现象是新浪微åšçš„æ•°é‡çº§ä¼¼ä¹Žæ¯”Twitter大得多。在Twitter有5000粉ä¸å·²ç»å¾ˆä¸é”™äº†ï¼Œè€Œåœ¨æ–°æµªå¾®åšä¸€ä¸‡éƒ½æœªå¿…是个体é¢çš„æ•°å—。《别用“常识â€ç†è§£å¤æ‚世界》ä¸ä»‹ç»çš„é‚£ä¸ªç ”ç©¶ï¼Œä¸¤ä¸ªæœˆå†…7400万æ¡tweetsä¸æœ‰å‡ åæ¡è¢«è½¬å‘超过åƒæ¬¡ï¼Œè€Œè½¬å‘次数达到万次以上的åªæœ‰ä¸€ä¸¤æ¡ — 在新浪微åšï¼Œè½¬å‘ä¸‡æ¬¡æ ¹æœ¬ä¸æ˜¾çœ¼ã€‚所以å†æ¬¡å‘¼å有识之士拿国产微åšå¤šåšç ”究。

本文写完之åŽæ‰å‘现,新浪其实æä¾›åŠä¸ªæœˆä¹‹å†…粉ä¸å¢žé•¿çš„æƒ…å†µï¼Œè§ http://data.weibo.com/mydata/fans/trend

我的微åšè´¦å·æ˜¯Â @GKåŒäººäºŽé‡Žï¼Œæ¬¢è¿Žå…³æ³¨ã€‚…